Как это произошло? Почему все эти двоичные числа, арифметические и логические операции, переменные, константы и прочие математические понятия вдруг "спрятались" от пользователя, оставив его наедине с весёлыми картинками и разноцветными иконками? И почему это компьютеры, которые, по идее, должны были заменить лишь арифмометр и логарифмическую линейку, вдруг заменили ещё и пишущую машинку, телефон, факс, телеграф и бумажную почту? Увы, ни материалы школьных уроков и курсов по информатике, ни большинство статей, посвящённых истории вычислительной техники, так и не дают чёткого ответа на эти вопросы. Сегодня мы решили ликвидировать это досадное упущение. Давайте оставим в покое абак, ENIAC, БЭСМ-6 и прочие реликты, уже давно набившие оскомину, и окунёмся в мир истории домашних и персональных компьютеров – компьютеров, которых мы все так хорошо знаем.

Сумасшедший учёный или провидец?

В 1950-х и 1960-х годах в массовом сознании миллионов людей произошёл определённый "сдвиг": компьютеры превратились из чего-то совсем неизвестного в что-то пусть всё такое же отдалённое, но зато более-менее ясное. Компьютеры стали появляться во многих произведениях научной фантастики, о них заговорили как о неотъемлемых элементах жизни в будущем. Правда, практически никто так и не смог тогда увидеть в ЭВМ что-нибудь кроме машины для вычислений или устройства для хранения и систематизации информации. Естественно, никто не мог даже и предположить, что компьютер, превратясь в некоторое подобие бытовой техники, будет стоять у каждого в доме. Тем необычнее и даже шокирующе в то время выглядела статья "Компьютер в подвале?", опубликованная в апреле 1968 года в журнале "Popular Mechanics".

Как ни странно, но основной работой для компьютеров будущего, по их мнению, должна была быть помощь на кухне. Речь идёт, конечно же, не о роботах-поварах, и поныне встречающихся исключительно в научной фантастике, а о более реальных вещах: расчёт калорийности пищи, хранение рецептов, слежение за количеством оставшихся продуктов и составление списков покупок. Как мы видим, эти мечты так и остались мечтами: несмотря на то, что программ класса "в помощь домохозяйкам" предостаточно – причём как для ПК, так и для мобильных устройств, – всё же процент людей, активно пользующихся подобным ПО, всё же довольно низок.

Предсказали Сазерленды и роль компьютера в сфере домашних развлечений. Так, именно они первыми высказали мысль об использовании компьютера в качестве машины для игр; мало того, они считали, что совместная игра в компьютерные игры сможет сплотить семью. Думается, нет даже необходимости лишний раз говорить, что это предсказание полностью сбылось. Помимо этого, Джим и Рут высказали идею о совместной работе ТВ и компьютера. По их мнению, компьютер мог бы контролировать доступ детей к телевизору и осуществлять фильтрацию нежелательного контента – согласитесь, какая потрясающая дальновидность! Правда, в условиях современности место телевизора занял тот же компьютер, а место телепередач – "взрослые" Интернет-сайты, однако общая идея осталась неизменной.

Наконец, компьютер, по мнению четы Сазерлендов, мог бы служить контролировать температуру воздуха в помещении и на улице и, на основании последней, контролировать первую, управляя кондиционером и отопительной системой. В Соединённых Штатах, где по принципу "одна семья – один дом" живёт большинство, термостаты с цифровым управлением являются делом обычным, у нас же – как из-за монополии и всевластия управляющих компаний, так и из-за нашего собственного менталитета – они не приживутся, похоже, никогда. Тем не менее, в масштабах всего земного шара можно сказать, что и эта мечта осуществилась.

Итак, что мы имеем? Заслуга Джима Сазерленда и его верной спутницы жизни состоит даже не в том, что они построили первый домашний компьютер, а в том, что они верно определили путь развития компьютерной индустрии в последующие годы. Да что там говорить: они просто взглянули на компьютеры иначе, не так, как большинство людей той эпохи. А, как мы знаем, именно мыслящие иначе делают историю.

Honeywell Kitchen Computer: история абсурда

Статья "Компьютер в подвале?" вызвала широкий резонанс как среди простых обывателей, так и среди разработчиков электронно-вычислительных машин. Правда, в большинстве случаев разговоры о роли компьютеров в мире будущего были весьма демагогическими – как правило, они не выходили за рамки стандартных выражений вроде "наверное, когда-нибудь так оно и будет...". Впрочем, нашлась одна компания, которая всё же не рискнула начать продвижение своих компьютеров на потребительский рынок.

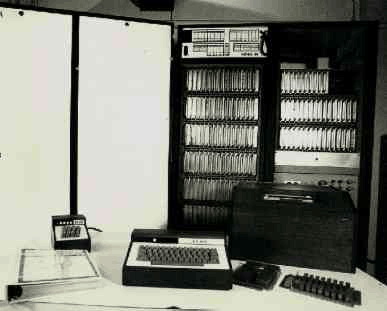

В чём же причины сего краха? Первая и, пожалуй, наиболее важная – цена. Honeywell Kitchen Computer продавался (или делал вид, что продавался) за баснословную сумму – более десяти с половиной тысяч тогда ещё полновесных долларов. Разумеется, трудно представить себе домохозяйку, которая обладала бы такой суммой денег и при этом занималась готовкой. Как много лет спустя заметил журналист популярного сетевого издания Dr.Dobbs, "с подобным бюджетом лучшим решением было бы нанять живого шеф-повара, не так ли? ". Во-вторых, несмотря на то, что рекламные материалы всячески пытались доказать обратное, Honeywell Kitchen Computer был чрезвычайно сложен в управлении. Он не имел экрана и клавиатуры, а взаимодействие между человеком и машиной и наоборот было реализовано привычным для компьютеров середины XX века способом – с помощью набора переключателей для ввода двоичных данных и светодиодов для их вывода. Для того, чтобы использовать Honeywell Kitchen Computer не только в качестве разделочной доски, бедной хозяюшке стоило две недели изучать язык программирования BACK... Одним словом, всё это делало сам факт появления такого компьютера на свет ну очень странным.

Попытка прорваться в дома людей через кухню для компьютеров завершилась, мягко говоря, полным фиаско. С тех пор ни одна компания, производящая вычислительную технику, даже и не стремилась к тому, чтобы их устройства находились в одной комнате с тостером и посудомоечной машиной (предпринимавшиеся в начале 2000-х попытки LG и Electrolux создать компьютеризированные холодильники – не в счёт). Нужен был другой "план наступления".

От "гиков" и "нердов" – к простому пользователю

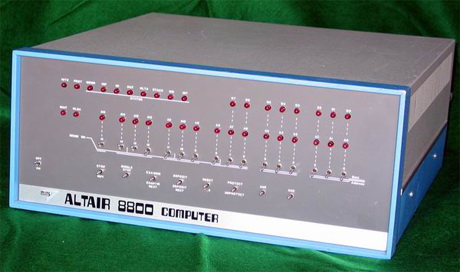

Принято считать, что первым компьютером, на который можно было бы прикрепить ярлыки "домашний" и "персональный", является Altair 8800, созданный компанией MITS в 1975 году. Правда, стоит заметить, что всё же это была скорее очень мощная и относительно дорогая игрушка для любителей радиоэлектроники, чем серьёзный инструмент: рекламировался "Альтаир" через журналы типа Popular Electronics или Radio-Electronics, а заказывался по почте, причём в виде набора "сделай сам". Конечно, детище MITS покупали и организации, в том числе уже в собранном виде, однако это всё же капля в море энтузиастов, являющихся основными потребителями данного продукта. Мало того, можно сказать, что именно они, в большинстве своём "чудики" и "ботаны", открыли индустрии электронно-вычислительной техники новые горизонты – производители компьютеров хлынули на потребительский рынок.

Однако у компьютеров тех времён всё же был целый ряд недостатков, препятствующий их широкому распространению. Первый – отсутствие удобного пользовательского интерфейса: интерфейс командной строки (CLI, command line interface), сущность которого заключалась в вводе команд с клавиатуры, требовала знания наизусть этих самых команд и правил их употребления. Вторая же проблема заключалась в отсутствии единой платформы. Дело не только в несовместимости программ и периферийных устройств и не только в несхожести интерфейсов и команд (это, правда, в более мягкой форме, на мобильных устройствах встречается и поныне) – диски и даже файлы, записанные в одной системе, никак не могли восприниматься другой! Представьте, если бы вам пришлось каждый раз перед тем, как отправлять кому-нибудь по e-mail текстовый документ, интересоваться, какая у него модель компьютера, какие версии ОС и текстового редактора! Впрочем, по поводу единого стандарта мы ещё поговорим, сейчас же давайте посмотрим, кем и когда было придумана альтернатива командной строки, так хорошо известная каждому из нас.

Окна, кнопки и иконки

Речь, конечно же, идёт о графическом пользовательском интерфейсе (GUI, graphical user interface) – технологии, которая проникла в нашу жизнь даже сильнее, чем сами компьютеры. Не верите? Посудите сами: графический интерфейс можно встретить в мобильных телефонах, DVD- и Blu-ray-проигрывателях, медиаплеерах, телевизорах, фотоаппаратах – словом, практически во всей электронной технике!.. И, как ни странно, большинство так и не знает имени человека, который был отцом-основателем данной технологии.

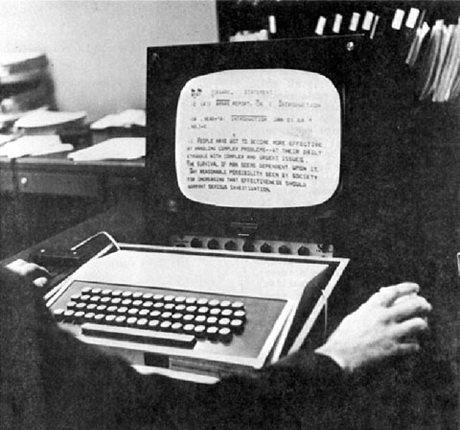

Впрочем, NLS была даже не готовой системой, а хорошо иллюстрированной концепцией – компьютеры тех времён были слишком слабы, чтобы использовать все прелести графического интерфейса. Понадобилось ещё пять лет, чтобы графический интерфейс стал интерфейсом по умолчанию хотя бы для одного компьютера.

GUI приходит в массы

Речь идёт об экспериментальном компьютере Alto, созданном в 1973 году в исследовательском центре Xerox в Пало-Альто (PARC). Этот компьютер примечателен тем, что считается первым компьютером, оснащённым графическим интерфейсом. К сожалению, эта, бесспорно, наиперспективнейшая модель так и не была выпущена на рынок, а другие, более поздние компьютеры Xerox, не были приняты им по причине закрытости операционной системы и высокой цены. Впрочем, нельзя сказать, что эта "лабораторная мышка" не оказала ни малейшего влияния на индустрию – наоборот, именно она послужила её катализатором и помогла ей окончательно победить в битве за рядового пользователя.Дело в том, что факт существования экспериментального компьютера с графическим интерфейсом был своеобразным "секретом Полишинеля" – разработка была скрыта под завесой тайны, но о ней знали все. Правда, лишь немногим удавалось вживую посмотреть на Xerox Alto. И одним из тех "немногих" был ни кто иной, как Стив Джобс.

Как пишут Джеффри Янг и Уильям Саймон в своей известной книге "iКона", Стив, получив доступ в лаборатории PARC в обмен на возможность Xerox вложить в Apple Computer миллионы долларов, сразу заинтересовался проектом Alto. "Почему вы с этим ничего не делаете? Это же революционные идеи!", говорил, даже выкрикивал Джобс сотрудникам исследовательского центра. Конечно, они бы и рады были заявить о себе и своих разработках всему миру, однако политика компании, скажем так, не одобряла этого. В итоге всё это закончилось переходом некоторых инженеров Xerox PARC в Apple и созданием в 1983 году компьютера Lisa, а годом позже – и знаменитого Macintosh.

Кстати, как бы это странно не звучало, но Apple, по сути, сама заставила корпорацию Microsoft создать свой главный программный продукт, обеспечивший ей вечное процветание – Windows. Всё дело в том, что при разработке Lisa и Macintosh "фруктовая компания" пошла несколько необычным для себя путём: вместо того, чтобы, как в случае со своими предыдущими компьютерами, заниматься разработкой и "железа", и системы, и прикладного ПО, она решила переложить разработку прикладных программ на плечи другой компании. И, как это не поразительно, "другой компанией" оказалась именно Microsoft, в то время только начинающая активно развиваться. В 1981 году Стив Джобс приехал в штаб-квартиру Microsoft в Редмонте и договорились с Биллом Гейтсом и Полом Алленом, основателями и руководителями Microsoft, о выпуске версий Word и Excel для компьютеров Apple. Разумеется, они получили доступ к разработкам компании Джобса, однако вследствие того, что Apple и Microsoft тогда работали на разных рынках, это не особо волновало "яблочное" руководство.

Не Windows единой...

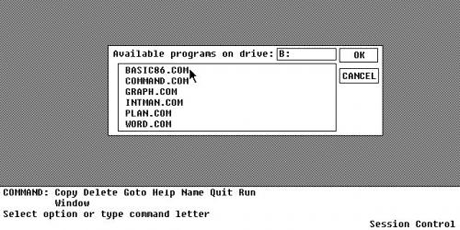

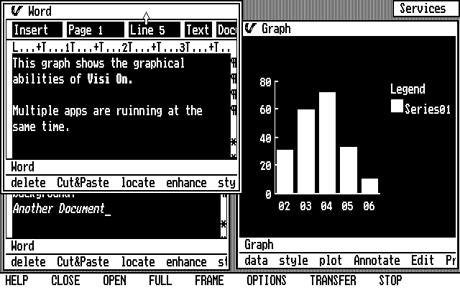

Впрочем, полную историю Windows вы можете легко найти как в "Википедии", так и у других "летописцев", сейчас же мы обратим свои взоры на другие разработки. Дело в том, что на той же самой выставке COMDEX, на которой был представлен Interface Manager (правда, дело было годом ранее), другая софтверная компания, VisiCorp, представила свою собственную операционную среду – Visi On.

Посудите сами: Visi On была не сколько оболочкой, сколько комплексом из собственно операционной среды, текстового редактора Visi On Word, табличного процессора Visi On Calc и редактора графиков Visi On Graph. По сути, Visi On была даже не графической оболочкой, а первым в истории комплексным офисным пакетом, в котором все элементы были тесно взаимосвязаны между собой. Качество приложений было на высоте – незадолго до релиза оболочки компания VisiCorp снискала себе популярность на офисных программах для DOS, среди которых была и VisiCalc – первая в мире программа для обработки электронных таблиц. Ну а такие элементы данной системы, как контекстнозависимая справка и менеджер установки и удаления программ, появились в Windows только спустя много лет.

Так что же привело Visi On к краху? То же самое, что впоследствии привело Windows к успеху – цена. Комплект из оболочки, программ и мыши, без которой работа с Visi On невозможна, на момент начала продаж стоил более полутора тысяч долларов. Кроме того, среда работала только на машинах, имеющих как минимум 2,2 Мбайт свободного места на жёстком диске, в то время как иметь даже пятимегабайтный диск считалось большой роскошью. В итоге компьютер IBM PC под управлением Visi On стоил около $7500, что составляло три четверти от стоимости компьютера Apple Lisa. Разумеется, несмотря на все преимущества нового пакета программ, продавался он довольно вяло. Не спасло ситуацию и проведённое в 1985 году понижение цен, в результате которого Visi On и программы для него стали продаваться за $990 – в ноябре этого же года, практически в одно время с выходом на рынок Microsoft Windows, компания VisiCorp была поглощена Paladin Software, и история Visi On закончилась, так толком и не начавшись.

Вместо заключения: прогресс или деградация?

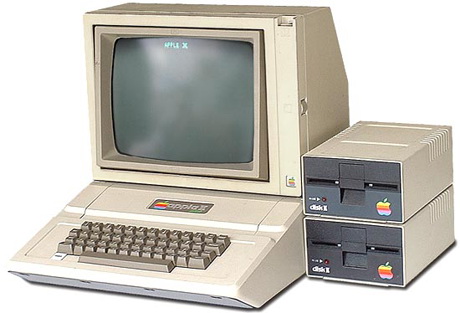

Время шло. Благодаря своей открытой архитектуре, и, как следствие, появлению множества доступных по цене клонов платформа IBM PC стала практически доминирующей. Разумеется, это повлияло на популярность продукции Microsoft: операционная система MS-DOS и оболочка Windows стали необычайно популярными. В 1995 году два основных продукта редмондской корпорации объединились в один – вышла операционная система Windows 95. Во время разработки этой ОС особое внимание уделялось как раз упрощению работы с компьютером. Устрашающие "Диспетчер программ" и "Диспетчер файлов" из состава Windows версий 3.x выбрасывались с парохода современности, вместо них основу системы составлял Проводник с его "Пуском", "Моим компьютером" и "Моими документами". Сейчас все эти элементы графического интерфейса кажутся нам обыденными и даже заезженными, но для того времени это был своеобразный прорыв – впервые даже слабообученный пользователь мог практически самостоятельно разобраться, что нажимать, чтобы открыть документ или поиграться в любимую игрушку.Выбранное Microsoft направление поддерживается и поныне: практически в каждом пресс-релизе о появлении новой системы "с флажком" мы слышим о ещё более увеличенных удобстве и простоте использования. Примеру корпорации Билла Гейтса поступили и поступают практически все софтверные компании, кроме того, данный курс взяли и веб-программисты. Всё это до поры до времени имело только хорошие проявления, однако потом этот "дескиллинг" (deskilling) стал отрицательно сказываться на умах пользователей. Среди нас полно вебмастеров, не знающих HTML и программистов, не имеющих понятия о том, что такое компилятор и машинный код и пользователей смартфонов, которые не могут толком объяснить, что такое многозадачность. Печатная компьютерная пресса ориентируется преимущественно на "чайников" и "юзверей", а из экранов телевизоров нам пытаются доказать, что за качественную картинку на экране отвечает, оказывается, процессор.

Автору этих строк так и хочется крикнуть: "Куда мы катимся?" Впрочем, это не значит, что ваш покорный слуга желает вернуть прогресс в области IT в 80-е и потребовать от всех пользователей ПК умения работать в командной строке. Каждый волен сам выбирать, относиться ли ему к компьютеру как к кофеварке или как к сложной многофункциональной машине. И, по мнению вашего покорного слуги, все вышеупомянутые люди и компании стремились даже не к тому, чтобы компьютером мог управлять каждый, а именно к тому, чтобы у пользователя был этот выбор.

Всего комментариев: 1

Добавить Комментарий